![[기억의 시간] 그들이 남긴 선택, 오늘의 우리는 무엇으로 답할 것인가 [기억의 시간] 그들이 남긴 선택, 오늘의 우리는 무엇으로 답할 것인가](https://telegraphkorea.com/wp-content/uploads/2025/12/image-22-1024x589.png)

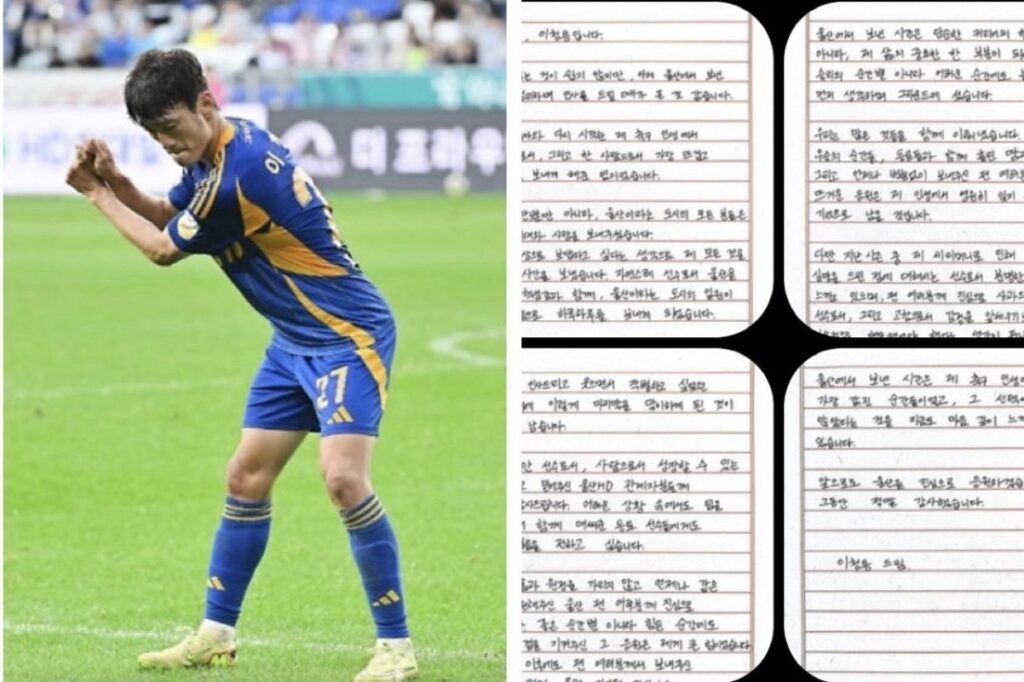

역사는 때때로 한밤중에 시험을 내린다. 총구의 방향이 바뀌고, 명령의 진위가 뒤집히며, 닫힌 문 밖에서 규율이 무너지는 순간, 군인은 무엇을 지켜야 하는가. 1979년 12월의 서울은 바로 그 시험대 앞에 놓여 있었다. 무장 반란이 밀어닥친 ‘서울의 봄’ 그 어두운 밤에 세 사람의 이름이 빛처럼 남았다. 그들은 누구의 명예도, 어떤 정치도 아닌, 오직 ‘국가와 국민에게 충성’이라는 한 문장을 지키다 생을 마쳤다.

김오랑 중령은 반란군의 회유에도 불구하고 이를 거절한 후 혼자서 권총을 장전하고 특전사령관실로 들어가서 문을 잠갔다. 합법적 군령을 기어이 유지해 보려는 최후의 방패처럼, 그는 사령관 앞에 서 있었고 결국 총탄은 그를 향했다. 폭력의 밤이 몰아치는 와중에도 지켜야 한다고 믿은 질서는 그에게 한 걸음도 물러설 여지를 주지 않았다.

정선엽 병장과 박윤관 상병 역시 그 혼란 속에서 선택을 요구받았다. 반란군의 속전속결식 진입, 뒤엉킨 명령 체계, 계급이 붕괴되는 현장에서 그들은 배속된 부대와 맡은 위치를 지켰다. 누구는 명령이라고 말했고 누구는 생존을 택하라 했지만, 두 병사는 자신이 서야 할 자리를 벗어나지 않았다. 그리고 마지막까지 법률과 군령의 원칙을 붙든 채 쓰러졌다.

그들의 죽음은 오래도록 오해와 침묵 속에 갇혀 있었지만, 한 가지 사실만은 누구도 지울 수 없었다. 그들은 군인이 해야 할 그 일을 했다. 정치가 아닌 헌정, 개인이 아닌 국가, 이익이 아닌 원칙에 충성했다. 그래서 오늘 우리가 조용히 그 이름을 부를 때, 그 울림은 단지 과거의 비극을 떠올리는 일이 아니다. 그것은 ‘나라가 흔들릴 때 군대는 무엇을 지켜야 하는가’라는 질문을 오늘의 우리에게 되돌려주는 일이다.

이 질문은 2024년 12월 3일, 대한민국이 다시 한 번 흔들렸던 그날에도 되살아났다. 헌정 위반 논란과 반헌법적 지시 의혹이 쏟아지던 순간, 일부 군 지휘관들은 섣부르게 권력에 고개를 숙이지 않았다. 누군가는 명백히 불복했고, 누군가는 부당한 지시를 유보하거나 소극적 응전으로 대응했다. 그리고 그 일련의 선택들은 국가가 더 깊은 낭떠러지로 떨어지는 것을 막아낸 작은 버팀목이 되었다. 이름이 드러나든 드러나지 않든, 그들은 45년 전 김오랑·정선엽·박윤관이 보여준 ‘국가 충성의 기준선’을 다시 한 번 우리 앞에 세운 셈이다.

군인은 권력에 충성하지 않는다. 군인은 상관 개인에게 충성하지 않는다. 군인은 오직 ‘대한민국’이라는 질서와 법에 충성한다. 이 당연한 문장이 위기 때마다 새롭게 확인되어야 한다는 사실이 우리를 슬프게 하지만, 동시에 그런 순간마다 누군가는 그 문장을 지켜낸다는 사실이 대한민국을 다시 일으켜 세운다.

46년이 흐른 오늘, 우리는 그 이름들을 다시 부른다.

김오랑. 정선엽. 박윤관.

그리고 2024년 새벽의 위기 속에서도 헌정을 지키려 했던 이름 없는 지휘관들.

그들은 시대와 상황을 달리했지만 한 가지에서 완벽히 닮아 있었다. 어둠이 밀려올 때, 그들은 국가라는 등불 옆을 지켰다. 무엇이 옳은가를 알았고, 그것을 지키기 위해 끝까지 버텼고, 그 선택으로 대한민국은 다시 내일을 얻었다.

오늘 우리가 그들의 46주기를 기리는 이유는 단지 과거를 추모하기 위해서가 아니다. 그들이 남긴 선택의 방식, 충성의 의미, 책임의 무게를 우리의 미래에 전해야 하기 때문이다. 역사는 언제나 다시 시험을 낸다. 국가가 흔들릴 때, 다음 답안지는 바로 우리의 몫이다.

![[사설] 체납과의 전쟁, 조세정의라는 보편적 가치 [사설] 체납과의 전쟁, 조세정의라는 보편적 가치](https://telegraphkorea.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG_4864.jpeg)

![[봉쌤의 책방] 기억의 끝에서 다시 시작되는 순간 [봉쌤의 책방] 기억의 끝에서 다시 시작되는 순간](https://telegraphkorea.com/wp-content/uploads/2025/12/image-23-1024x607.png)

![[기억의 시간] 나라를 되찾은 뒤, 무엇을 경계해야 하는가 [기억의 시간] 나라를 되찾은 뒤, 무엇을 경계해야 하는가](https://telegraphkorea.com/wp-content/uploads/2026/01/image-54-1024x683.png)

![[사설] 책임을 피해간 기업, 시민의 선택은 더 분명해졌다 [사설] 책임을 피해간 기업, 시민의 선택은 더 분명해졌다](https://telegraphkorea.com/wp-content/uploads/2026/01/image-53-1024x683.png)

![[사설] 이혜훈 지명 낙마가 남긴 능사능임 인사의 교훈 [사설] 이혜훈 지명 낙마가 남긴 능사능임 인사의 교훈](https://telegraphkorea.com/wp-content/uploads/2026/01/image-58-1024x683.png)