![[기억의 시간] 중명전(重明殿)의 밤, 흔들린 조선의 마지막 숨결 [기억의 시간] 중명전(重明殿)의 밤, 흔들린 조선의 마지막 숨결](https://telegraphkorea.com/wp-content/uploads/2025/11/IMG_4194.jpeg)

2009년 복원된 덕수궁 중명전(重明殿)의 현재 모습이다. 중명전은 대한제국기에 세워진 서양 건축물 중 하나로 황실 도서관, 고종 황제의 편전 등으로 사용되었다. 1905년 ‘을사늑약’이 체결된 장소이며, 1907년에는 ‘을사늑약’의 부당함을 세계에 알리기 위해 고종(高宗)이 네덜란드 헤이그에 이상설, 이준 등의 특사를 파견한다는 밀명을 내린 곳이기도 하다. 1925년에 발생한 화재로 본래의 모습은 사라졌으나, 2009년 복원되어 현재 모습을 갖추게 되었다. 2007년 덕수궁에 포함되어 사적 제124호로 지정되었다. (사진제공=우리역사넷)

1905년 11월 17일 저녁, 차가운 바람이 덕수궁(당시 ‘경운궁’) 돌담길을 스며들던 날이었다. 대한제국은 더 이상 스스로 나라의 운명을 지킬 수 없었다. 일본군이 궁 주변을 에워싸고, 주한 일본 공사 이토 히로부미는 대신들을 불러 덕수궁 중명전에 집결시켰다. 황제가 머무르며 집무를 보던 이 공간에서, 일본이 강제 체결한 조약으로 조선의 명운이 조용히 무너지는 밤이 시작되었다.

역사는 이 문서를 ‘을사조약’이라 기록한다. 그러나 강압과 공포 속에서 황제의 재가 없이 서명된 문서가 과연 ‘조약’이라 부를 수 있을까. 그래서 우리는 그것을 을사늑약(乙巳勒約)이라 부른다. ‘억지로 맺은 약속’이라는 뜻 그대로, 절차적·법적 정당성이 없는 강제 문서였다. 침략자가 주도하고 소수의 변절자만 도장을 찍은 한밤. 나라를 잃는 시작은 그렇게 중명전에서 조용히 굴러갔다.

1929년 열린 조선박람회를 기념하기 만든 『조선박람회기념사진첩』에 실린 조선총독부 청사의 모습이다. 이 청사는 1926년지어진 건물로서 1915년 조선 물산 공진회 전시장으로 사용하기 위해 철거된 경복궁 옛 흥례문 구역에 지어졌다. 광복 이후에는 정부 청사(중앙청)와 국립 중앙 박물관으로 사용되었다가 광복 50주년이던 1995년 해체되었다. 일제는 1910년 8월 29일 조선을 강제로 병합한 후 조선총독부를 설치하였다. 조선총독부는 식민지화 된 조선과 조선인들을 통치하고, 수탈을 자행했던 최고 행정기관이었다. (사진제공=우리역사넷)

을사늑약의 본질은 대한제국의 외교권을 빼앗긴 것이었다. 그러나 ‘외교권 박탈’이라는 말만으로는 그 상실의 깊이를 설명하기 어렵다. 외교는 국가가 세계와 연결되는 동맥이다. 그것이 끊어진 순간 국가는 국제사회에서 고립되고, 외부 세력이 그 미래를 대신 결정한다. 그날 이후 대한제국은 사실상 주권국가의 외형만 남았을 뿐이다. 통감부 설치, 정미7조약, 군대 해산, 국권 피탈로 이어지는 비극의 수순은 이미 되돌릴 수 없었다.

하지만 일본의 압박만을 이유로 모든 책임을 덮을 수는 없다. 나라의 명운을 지켜야 할 중심부는 이미 오래전부터 百孔千瘡(백공천창), 수없이 벌어진 균열과 상처로 흔들리고 있었다. 책임을 외면한 권력자들의 이기심, 당파 싸움, 무책임한 국정 운영이 그 균열을 더 넓혔다. 이완용, 박제순, 이근택, 이병무, 권중현. 훗날 ‘을사오적’으로 기록될 다섯 대신은 민족의 명운보다 자신의 안위를 택했다. 일본이 내민 문서 앞에서 그들은 끝내 침묵했고, 그 침묵은 도장 하나로 바뀌어 한 나라의 운명을 뒤흔들었다. 나라를 무너뜨린 것은 외부의 칼날이 아니라, 이미 안에서 썩어가던 균열이었다.

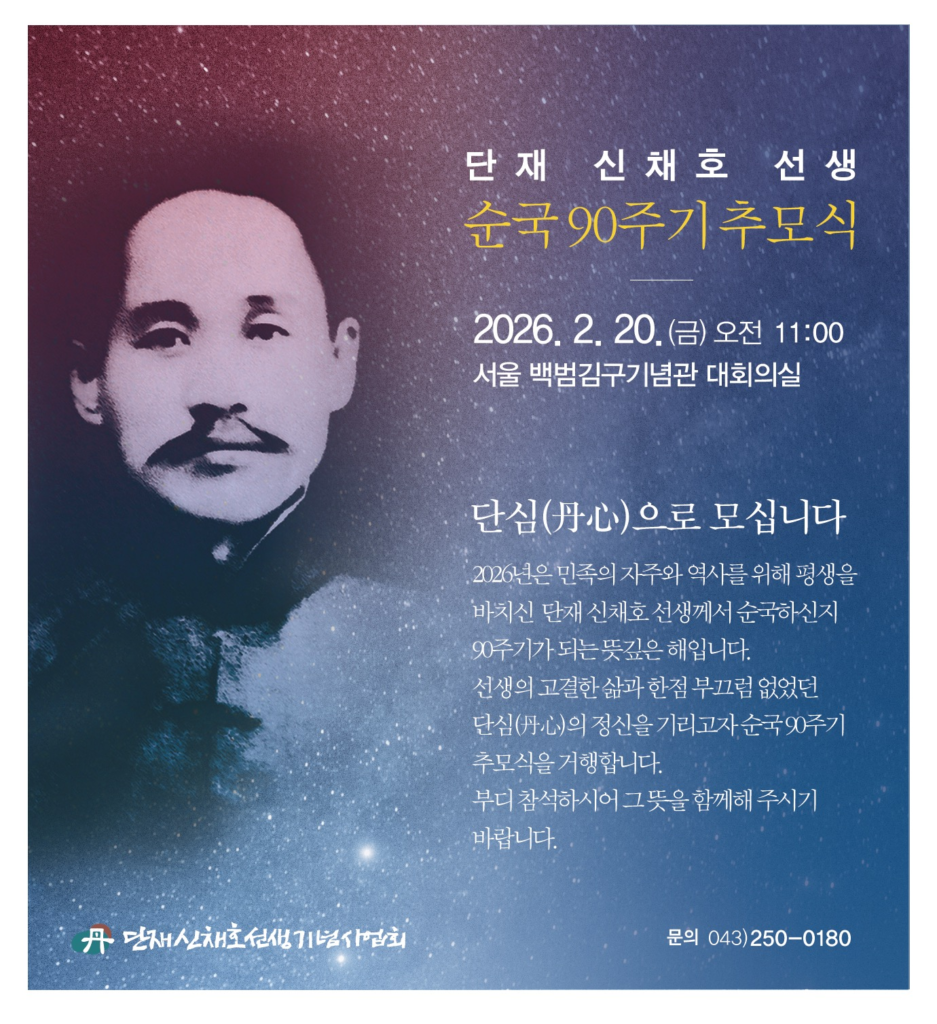

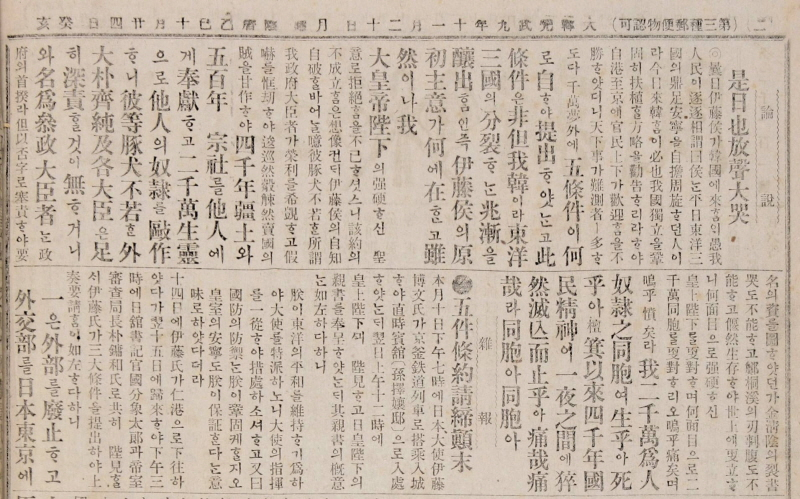

1905년 11월 20일자 『황성신문』에 실린 장지연의 논설 〈시일야방성대곡(是日也放聲大哭)〉이다. 논설 제목의 뜻은 ‘이날을 목놓아 우노라’이다. 일제가 1905년 11월 을사늑약을 강제한 것을 규탄하고, 박제순(朴齊純) 등 조약에 찬동한 이른바 ‘을사오적(乙巳五賊)이 ‘4천년 강토와 5백년 종사’를 일본에 바쳤다고 맹비난하였다. 일제는 이 논설을 구실로 『황성신문』을 정간시켰다. (사진제공=우리역사넷)

그러나 그 밤, 모두가 침묵한 것은 아니었다. 고종은 끝까지 재가를 거부했고, 이듬해 헤이그 만국평화회의에 이준·이상설·이위종을 특사로 보내 을사늑약의 부당함을 호소했다. 장지연은 황성신문에 “시일야방성대곡(是日也放聲大哭)”을 남겨 민족의 울분을 절규했다. 전국 곳곳에서 의병은 “나라가 무너지면 내 삶도 없다”는 절박함으로 들불처럼 일어섰다. 그들의 투쟁은 역사의 흐름을 되돌리기엔 벅찼지만, 그 이름은 나라를 지키려 했던 마지막 양심으로 남았다.

그날의 어둠은 단순한 과거가 아니다. 주권은 한 번 잃으면 되찾기 위해 수많은 피와 세대가 필요했다. 더 중요한 교훈은 이것이다. 국가의 몰락은 외부의 침략보다 내부의 부패와 무책임이 먼저 가져온다. 을사늑약은 일본이 만든 비극이지만, 그 비극을 가능하게 한 토양은 이미 조정 내부에 깊이 드리워져 있었다.

1907년(광무 11) 네덜란드 헤이그에서 개최된 제2회 만국평화회의에 파견된 특사들로, 왼쪽부터 이상설(李相卨, 1870~1917), 이준(李儁, 1859~1909), 이위종(李瑋鍾, 1887~미상)이다. 광무 황제는 일제에 의해 강제로 체결된 을사늑약(乙巳勒約)의 불법성을 알리고 대한제국의 주권 회복을 위해 헤이그에 특사를 파견하였다. 특사들은 일제의 방해로 회의에는 참석할 수 없었다. 하지만 1907년 7월 9일 각국 신문기자단의 국제협회에 참석하여 을사늑약의 부당함과 한국의 처지를 국제 사회에 알렸다. (사진제공=우리역사넷)

오늘 덕수궁 중명전에 다시 서면 문득 묻게 된다. 그날 그 방의 침묵은 누구의 것이었는가. 그 침묵은 나라를 잃어도 되는 침묵이었는가. 그리고 지금 우리는 어떤 침묵을 선택하고 있는가.

120년 전의 침묵. 기억하지 않으면 역사는 반복된다.

을사늑약을 되새기는 일은 과거를 추모하는 의례가 아니라, 다시는 그날의 어둠을 허락하지 않겠다는 오늘의 결의다. 국가의 명운을 타인의 손에 내맡기지 않겠다는, 우리 스스로에게 보내는 경고이기도 하다.

top_tier_1@naver.com

![[봉쌤의 책방] 영웅의 허울을 벗기니 비로소 사람이 보였다 [봉쌤의 책방] 영웅의 허울을 벗기니 비로소 사람이 보였다](https://telegraphkorea.com/wp-content/uploads/2025/11/image-145.png)

![[기자수첩] “숨 막혀 못 살겠다”…5호선연장 정치적 제동에 폭발한 김포의 설 민심](https://telegraphkorea.com/wp-content/uploads/2026/02/그림2-2-600x600.jpg)