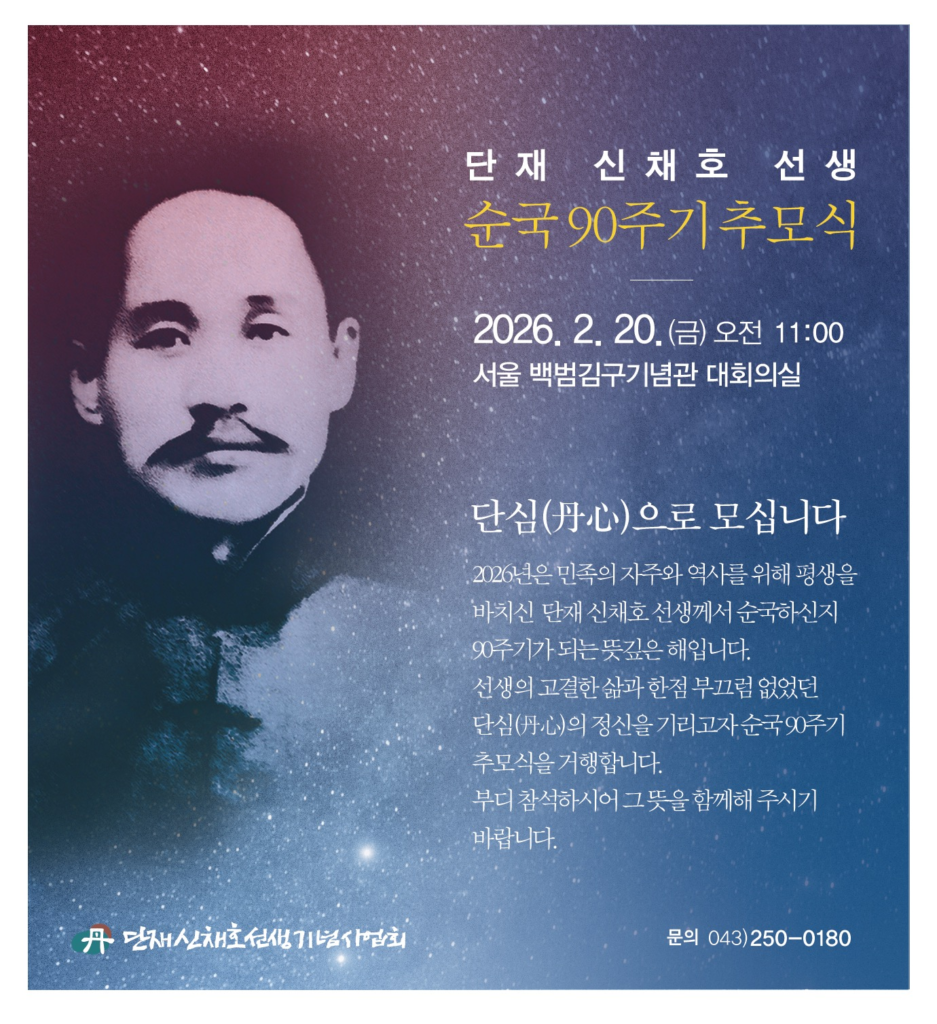

![[기억의 시간] “우리는 기계가 아니다” — 청계천의 불꽃, 그 이름을 다시 부르다 [기억의 시간] “우리는 기계가 아니다” — 청계천의 불꽃, 그 이름을 다시 부르다](https://telegraphkorea.com/wp-content/uploads/2025/11/image-121.png)

1970년 11월 13일, 서울 청계천 평화시장의 바람은 차가웠다. 그날 스물두살 청년이 “근로기준법을 준수하라!”는 외침을 남기고 몸에 불을 붙였다. 그는 불타는 몸으로 뛰며, “우리는 기계가 아니다!”라고 외쳤다. 세상은 잠시 멈췄고, 그 순간은 대한민국 근현대사의 도도한 물줄기를 바꾸었다. 그의 이름은 전태일, 그리고 오늘은 그가 세상을 떠난 지 55년째 되는 날이다.

그의 삶은 한 시대의 축소판이었다. 1960년대 산업화의 빛나는 구호 뒤에는, 하루 14시간을 바느질하며도 최저임금의 절반도 받지 못하던 어린 여공들이 있었다. 기계처럼 앉아 일하다가 손끝이 찢어지고, 눈이 멀어도 쉬지 못했던 평화시장의 여공들. 그 속에서 전태일은 법전을 손에 들었다. 글자를 몰라 법전을 소리 내어 읽고, 그것을 친구들과 함께 베껴 썼다. “근로기준법 제1조, 이 법은 근로자의 기본적 생활을 보장한다.” 그에게 그 문장은 신앙이자 구원이었고, 동시에 분노였다. 그 법은 존재했지만, 현실 속에서는 아무도 지키지 않았다.

그의 분신은 단순한 절망의 폭발이 아니었다. 그것은 한 인간이 법과 정의를 실현하려다 끝내 선택한 마지막 저항이었다. 그가 불길 속에서 외친 말은 ‘노동의 인간화’였고, 그 한 문장은 한국 사회의 양심을 일깨웠다. 그날 이후 평화시장의 여공들은 스스로를 ‘노동자’라 부르기 시작했고, ‘전태일을 따르자’는 구호가 공장과 거리로 번졌다. 그 불씨는 1970~80년대의 민주노조 운동으로 이어졌고, 마침내 1987년의 민주화의 함성 속에서 다시 타올랐다.

전태일의 희생은 우리 사회가 묻고 잊은 질문을 다시 던진다.

“인간다운 노동이란 무엇인가.”

“성장은 누구를 위한 것인가.”

오늘의 대한민국은 세계 10위권 경제대국이 되었지만, 여전히 누군가는 야간노동과 하청, 플랫폼의 이름 아래 같은 질문을 되풀이하고 있다. 그의 외침은 아직 완결되지 않았다. 그의 이름이 불릴 때마다, 그 불꽃은 다시 깜박인다.

청계천의 좁은 골목에서 피어난 불길이 반세기를 넘어 민주주의의 불씨가 되었다. 그의 불꽃은 시대를 태웠지만, 동시에 사람을 살렸다. 그는 죽어서도 걷고 있다. 노동의 인간적 존엄을 향해, 정의의 길 위를 묵묵히 걸어가고 있다.

그 이름, 전태일.

top_tier_1@naver.com

![[기자수첩] “숨 막혀 못 살겠다”…5호선연장 정치적 제동에 폭발한 김포의 설 민심](https://telegraphkorea.com/wp-content/uploads/2026/02/그림2-2-600x600.jpg)