1945년 겨울, 후쿠오카 형무소의 차가운 벽 속에서 한 젊은 시인이 마지막 숨을 거두었다. 스물여덟, 아직 피어나지 못한 청춘과 시, 그리고 끝내 돌아오지 못한 그리움까지 함께 묻힌 날이었다.

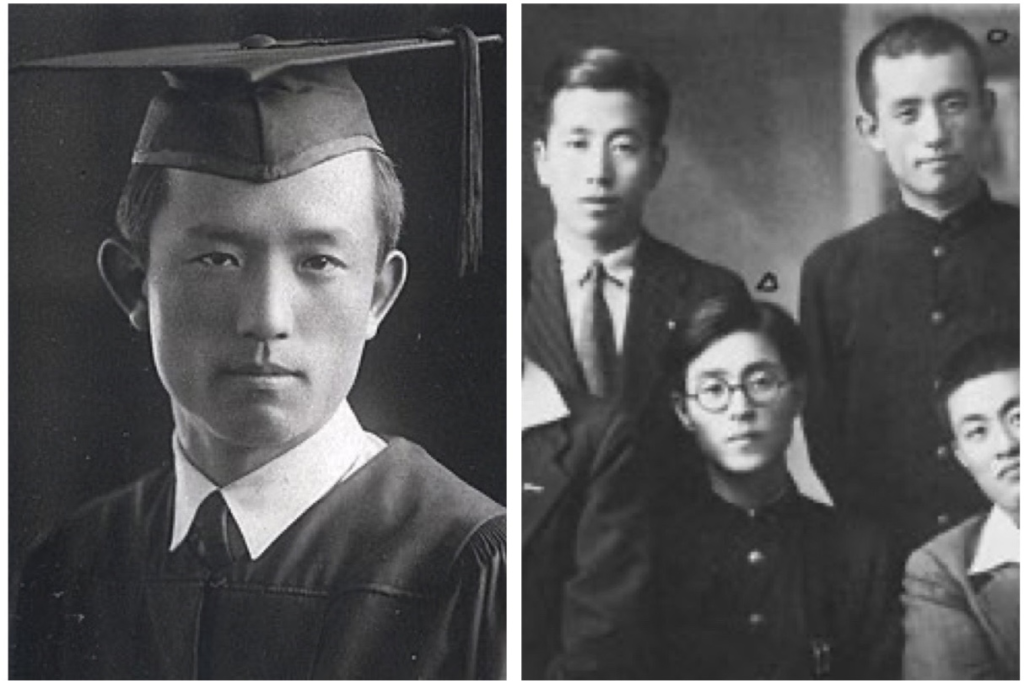

영원한 스물여덟의 청년, 윤동주. 그는 단순한 시인이 아니었다. 일본 제국주의의 억압 속에서도 고향과 인간의 존엄을 지키려 온 몸과 마음을 바친 조선의 청년이었다. 북간도 명동촌에서 태어나 함경북도를 본적지로 삼고, 경성과 일본의 교정에서 청년기를 보내며, 그는 늘 속할 곳 없는 디아스포라적 삶을 살았다. 뿌리와 고향을 떠나 끊임없이 이동해야 했던 삶 속에서, 고향은 단순한 땅이 아니라 마음이 쉬는 안식처였다. 하지만 감시와 체포, 후쿠오카 형무소라는 감옥은 그 안식처를 점점 멀리 밀어냈다.

그의 유년과 청년기는 끊임없는 이동과 단절 속에서 형성되었다. 명동촌의 눈 덮인 마을, 함경북도의 산과 들, 경성의 좁은 골목과 일본 학교의 교정까지, 그는 늘 낯선 풍경 속에서 자신과 고향을 그리워해야 했다. 가족과 공동체, 민족의 울림이 언제나 마음 한켠에 있었지만, 현실은 그를 붙들어 두지 않았다. 그는 늘 떠나야 했고, 늘 머물 수 없는 존재였다. 이러한 삶은 단순한 유랑이 아니라, 식민지 조선인의 디아스포라적 고립과 존재적 투쟁을 상징했다.

그는 그리움을 시로 담았다. 눈에 보이는 고향이 아니라, 인간과 공동체, 자유와 이상을 향한 마음의 지평을 그렸다. ‘자화상’, ‘서시’, ‘쉽게 쓰여진 시’ 등 그의 작품 속에는 단절과 소외, 그리고 인간적 성찰이 오롯이 담겨 있다. 자발적 고립 속에서도 그는 조용히 식민지 현실을 비판하며, 인간과 민족의 존엄을 지키려 몸부림쳤다. 그의 시에서 고향은 단순한 지리적 공간이 아니라, 인간적 이상과 삶의 근거, 마음의 안식처였다. 그리움은 단순한 향수가 아니라, 존재와 정의, 자유와 평화를 향한 내적 저항이자 기록이었다.

후쿠오카 형무소에서 그의 몸과 정신은 차갑게 갇혀 있었다. 전시 체제 속에서 알 수 없는 강제 주사를 맞아야 했고, 젊은 청년의 생명과 시, 이상이 폭력 속에서 산산이 부서진 순간이었다. 그러나 그의 시는 단순한 문학적 유산이 아니다. 그것은 시대와 국가가 개인을 소외시키고 희생시키는 현실을 보여주는 생생한 기록이며, 고향과 이상을 잃지 않으려 한 한 청년의 몸부림이다. 그의 시 속 고립과 저항, 인간적 성찰은 오늘을 살아가는 우리에게 한 민족의 기억과 책임을 일깨운다.

윤동주의 삶과 시는 단순한 개인의 서사가 아니라, 식민지적 현실 속 디아스포라의 기록이기도 하다. 그는 언제나 속할 곳 없는 존재로서, 조국과 인간, 정의와 자유를 향한 마음의 지평을 지켜내려 했다. 그의 시 속 고향은 눈에 보이는 땅이 아니라, 마음과 이상이 머무는 자리였다. 독립되지 못한 현실 속에서도, 그는 작은 글귀 하나, 단어 하나 속에 고향과 삶, 인간적 존엄을 담아냈다.

오늘, 2026년 2월 16일, 윤동주 사망 81주기이다. 후쿠오카 형무소의 겨울, 젊은 시인은 떠났지만, 그의 시는 여전히 우리 곁에서 숨 쉬고 있다. 고향을 그리워하고 이상을 품었던 그 마음은 시간과 공간을 넘어 지금 우리에게 속삭인다.

“내 마음의 고향을 지켜야 한다. 인간으로서, 민족으로서, 나의 삶을 살아야 한다.”

그 울림은 오늘, 시대와 국가가 개인을 소외시키고 희생시키는 현실을 마주한 우리에게도 여전히 무겁게 다가온다. 디아스포라적 삶과 끝내 돌아오지 못한 고향의 슬픔을 기억하지 않는다면, 젊은 시인의 삶과 시는 먼지처럼 흩어지고 말 것이다.

윤동주의 삶과 시는 오늘을 살아가는 우리에게 기억과 연대, 인간적 존엄을 지켜야 할 책임을 묻는다. 그는 떠났지만, 그의 시와 마음은 여전히 살아 있다. 고향 없는 청년의 디아스포라적 삶, 그 끝없는 그리움과 투쟁을 잊지 않고 기억하는 것이 우리가 해야 할 일이다. 그의 시가 전하는 울림은 먼 세월을 넘어, 오늘도 우리 가슴 속에서 잔잔히, 그러나 무겁게 울린다.

![[기자수첩]아직도 타봐야 아나, 한시가 급한 5호선 김포연장 전시행정으로 뭉개기 [기자수첩]아직도 타봐야 아나, 한시가 급한 5호선 김포연장 전시행정으로 뭉개기](https://telegraphkorea.com/wp-content/uploads/2026/02/sdfsdf-1.jpg)