l “모든 논란은 제 책임”, 시민단체 옹호·비판 집회도 이어져

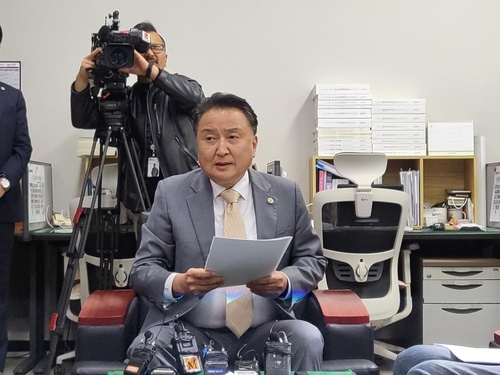

(청주=연합뉴스) 심규석 기자 = 김영환 충북지사는 16일 ‘기꺼이 친일파가 되련다’는 발언에 논란과 관련, “도민께 심려를 드려 죄송한 마음”이라고 밝혔다.

[촬영 심규석 기자]

김 지사는 이날 도청에서 연 기자회견에서 “저의 페이스북 글 중 ‘친일파’라는 표현 때문에 많은 논란이 있는 것에 대해 제게 책임이 있다”며 이렇게 말했다.

그는 “친일파라는 말은 우리 근현대사를 통해 한 개인이나 집단을 저주하는 가장 혹독한 ‘주홍글씨'”라며 “그렇기 때문에 진짜 친일이라면 바보가 아닌 이상 스스로 친일파라고 말하는 사람은 없을 것”이라고 주장했다.

그러면서 “윤석열 정부가 마련한 해법(제3자 변제 방식)은 대한민국의 저력에서 발로한 자신감 그 자체로, 저는 한일외교를 복원하고 미래를 향한 윤 대통령의 외로운 결단에 공감을 보냈던 것”이라고 강조했다.

김 지사는 “이번 결단은 박정희 대통령의 한일협정, 김대중 대통령의 문화개방과 같은 구국의 결단”이라며 “그럼에도 친일파라는 민감한 표현을 써 오해의 소지를 만들고 도민께 걱정을 끼친 것은 저의 불찰”이라고 말했다.

그는 “오로지 도민 여러분만 바라보며 도정에 매진할 것을 약속한다”고 덧붙였다.

김 지사는 이날 자신의 SNS를 통해서도 “양국 관계개선의 발목을 잡은 강제징용 피해 배상이 더 이상 늦춰져서는 안 되겠다는 절박감에서 나온 애국심과 충정의 강조였는데 많은 논란을 빚고 말았다”며 “개인적으로는 참으로 안타깝지만 모두 제가 감당해야 할 몫”이라고 강조했다.

또 “1964년 한일협정을 체결한 박정희 대통령, 1998년 일본문화 개방을 결정한 김대중 대통령, 오늘의 윤 대통령 모두 친일굴욕으로 몰렸지만 옳았다”는 의견을 내놨다.

앞서 이날 오전 11시 충북도청에서는 김 지사를 옹호하는 충북보훈단체협의회와 그를 비판하는 충북시민사회단체연대회의 집회가 이어졌다.

보훈단체협의회는 “국가를 생각하며 정부의 판단을 응원한 (김 지사의) 글이 왜 친일로 몰려야 하는지 이해할 수 없다”면서 “충북 발전에 몰두하는 김 지사의 도정에 도움을 주지는 못할망정 최소한 방해는 하지 말아야 한다”고 주장했다.

[촬영 김형우 기자]

반면 충북시민사회단체연대회의는 ‘기꺼이 친일파 망언 김영환 지사 사과하라’는 피켓을 들고 침묵시위를 했다.

ks@yna.co.kr

![[사설] 병오년(丙午年), 세여파죽(勢如破竹)](https://telegraphkorea.com/wp-content/uploads/2026/01/image-1024x683.png)

![[사설] ‘과전이하(瓜田李下)’의 경계, 공직자는 왜 더 엄격해야 하는가 [사설] ‘과전이하(瓜田李下)’의 경계, 공직자는 왜 더 엄격해야 하는가](https://telegraphkorea.com/wp-content/uploads/2025/12/image-20-1024x714.png)

![[사설] 능사능임(能事能任)의 원칙, 인사의 고전은 유효하다 [사설] 능사능임(能事能任)의 원칙, 인사의 고전은 유효하다](https://telegraphkorea.com/wp-content/uploads/2025/12/image-61-1024x683.png)

![[봉쌤의 책방] 침묵으로 드러난 정상성의 폭력 [봉쌤의 책방] 침묵으로 드러난 정상성의 폭력](https://telegraphkorea.com/wp-content/uploads/2025/12/image-57.png)

![[사설] 문외지인(門外之人), 한국을 우롱한 봄 킴(Bom Kim)의 오만에 답해야 한다 [사설] 문외지인(門外之人), 한국을 우롱한 봄 킴(Bom Kim)의 오만에 답해야 한다](https://telegraphkorea.com/wp-content/uploads/2025/12/image-63-1024x683.png)